كيف تسهم تقوية حاسة الشم في الحفاظ على القدرات الذهنية مع التقدم في العمر؟

يرتبط تراجع القدرة على تمييز الروائح بأمراض مثل باركنسون وألزهايمر. لكن استعادة أكثر حواسنا إهمالاً قد لا يُقلل من التدهور المعرفي فحسب، بل تُظهر الدراسات أنه قد يُعكس مساره.

بقلم ديفيد روبسون

لا تستهويني – عادة – المستحضرات والعلاجات العطرية، لكنني أحتفظ حاليًا بأربع قوارير صغيرة مصفوفة بعناية على المنضدة بجانب سريري.

كل صباح ومساء أفتح القوارير واحدة تلو الأخرى، وأستنشق عبيرها، مستمتعًا بروائحها الفريدة. أبدأ برائحة الليمون اللاذعة والمنعشة، ثم أتنقل إلى برودة الأوكالبتوس الحادة، يتبعها عبق الورد الحلو، وأختم بدفء عود القرنفل بمسحته المعدنية.

بدأت في اتباع هذا الروتين، وهو في الواقع تدريب لحاسة يهملها كثيرون منَّا، بعد اطلاعي على بعض الأبحاث البارزة التي تربط بين قوة حاسة الشم لدينا والأداء المعرفي؛ فقد أظهرت الدراسات – مثلًا – أنه كلما تراجعت حاسة الشم انخفض الأداء في التقييمات المعرفية. كما كشفت أبحاث أخرى عن صلةٍ بين ضعف الشم وأكثر من مئة حالة صحية، من بينها التصلب الجانبي الضموري Amyotrophic Lateral Sclerosis (مرض العصبون الحركي)، والتصلب المتعدد، ومرض باركنسون، ومرض ألزهايمر، إضافة إلى التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر عمومًا.

وإن كان جزءٌ من هذا الخلل في حاسة الشم ناجمًا – بلا شك – عن تلف عصبي، تقترح أبحاث حديثة أن فقدان الشم قد يسهم في ظهور بعض الحالات. بل إن العجز عن اجتياز اختبار الشم قد يرتبط بتراجع متوسط العمر المُتوقَّع، وهي مسألة مثيرة للقلق؛ نظرًا إلى الأعداد الكبيرة ممن فقدوا حاسة الشم بسبب جائحة كوفيد-19.

يقول مايكل ليونMichael Leon ، عالم الأعصاب من جامعة كاليفورنيا University of California في إيرفين: «في منتصف العمر، يمكن التنبؤ بأسباب الوفاة؛ من خلال القدرة على الشم».

شجعت مثل هذه الأدلة على إجراء عديد من الأبحاث للتحقق مما إذا كان من الممكن أن تسهم «تدريبات الشم» في تحفيز هذه الحاسة المُهمَلة في كثير من الأحيان، وتنشيطها، وربما تعزيز قدراتنا الإدراكية أيضًا. وبناء على ما أُنجز حاليًا، تقترح نتائج الأبحاث والتجارب الواقعية أن ذلك ممكن؛ إذ يبدو أن حاسة الشم لدينا تعمل على نحو مماثل لعضلاتنا: كلما استخدمناها أكثر، ازدادت قوةً. يقول ليون: «حين ترى البيانات، من الصعب ألا يحمِّسك ذلك لتجربة الأمر».

بطبيعة الحال، بعض حالات ضعف الشم لا يمكن تجنبها. ويصعب تحديد النسب الدقيقة لمن يعانون مشكلاتٍ في حاسة الشم على مستوى العالم، لكن إحدى الدراسات التي أُجريت في الولايات المتحدة، قبل «الجائحة» مثلًا، أظهرت أن ما يزيد قليلًا على %12 من الناس يعانون شكلًا من أشكال ضعف الشم. أما في السويد، فقد وجدت دراسة مماثلة أن %19 من المشاركين يعانون – بدرجة ما – فقدانَ هذه الحاسة. ووجدت هاتان الدراستان، وسواهما، أن معدل ضعف الشم يزداد بمقدار كبير مع التقدم في العمر.

قد يكون اختبار حاسة الشم مفيدًا في الكشف المبكر عن القصور الإدراكي

ووجدت هاتان الدراستان، وسواهما، أن معدل ضعف الشم يزداد بمقدار كبير مع التقدم في العمر.

ومثل كثيرين، لم أكن أنظر إلى حاسة الشم على أنها تتطلب مني اهتمامًا خاصًّا للحفاظ عليها. ولم يخطر ببالي يومًا أنَّ عليَّ تدريبها بانتظام للحفاظ عليها سليمة. تقول آنا أوليشكيفيتشAnna Oleszkiewicz ، عالمة النفس من جامعة فروتسوافUniversity of Wrocław البولندية: «تُظهر الاستطلاعات أن حاسة الشم تأتي في المرتبة الدنيا من حيث الأهمية… الناس قد يفضلون التخلي عن حاسة الشم، وليس عن هواتفهم الذكية».

ينبع ضعف اهتمامنا بحاسة الشم من الاعتقاد الخاطئ السائد بأن قدرة البشر على الشم، أو الإدراك الشمي Human olfaction، أقل تطورًا مما هي لدى سائر الحيوانات. وتعود هذه الفكرة إلى أواخر القرن التاسع عشر، حين صنّف عالم التشريح العصبي بول بروكا Paul Broca الثدييات إلى فئتين: شمِّية Osmatiques، وهي الثدييات التي تعتمد على أنوفها للتعرف على محيطها، مثل: الكلاب. وغير شمية Anosmatiques، وهي تلك التي لا تعتمد على أنوفها. وقد ضمّت الفئة الأخيرة الحيتانيات، مثل: الدلافين وخنازير البحر والحيتان، إضافة إلى الرئيسيات.

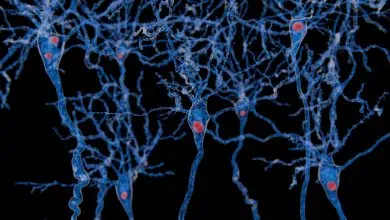

تتشابه آلية الشم – إلى حد كبير – لدى جميع الثدييات؛ إذ تدخل جزيئات الرائحة إلى الأنف وتذوب في المخاط الذي يغطي الظهارة الشمية Olfactory epithelium، وهي نسيج متخصص داخل تجويف الأنف تتكدس فيه الخلايا العصبية المستقبلة للشم. ترتبط الجزيئات بهذه المستقبلات التي ترسل – بدورها – إشارات عبر العصب الشمي إلى البصلة الشمية Olfactory bulb في الدماغ، وهي البنية الواقعة مباشرة فوق تجويف الأنف، والمسؤولة عن معالجة الروائح، والتعرف عليها وتمييزها.

استند بروكا – في تصنيفه، بنحو رئيسي – إلى تباين أحجام بصيلة الشم، وكان محقًّا في ملاحظته؛ إذ يمكن أن تكون بصيلة الشم لدى الكلب، عند احتساب الحجم النسبي للدماغ، أكبر بما يتراوح بين 30 و40 مرة من نظيرتها لدى الإنسان، ما يقترح أن الروائح تؤدي دورًا كبيرًا في حياة الكلاب. ومع حلول عشرينات القرن العشرين، بدأ العلماء يشيرون إلى حاسة الشم لدى الإنسان، بصفتها «حاسة أثرية»، أي بقايا تطورية لحاسة كانت تؤدي وظيفة بيولوجية مهمة في السابق، لكنها فقدت معظم أهميتها لدى البشر.

هيمن هذا التصور على الأوساط العلمية قرابة قرن، من دون تسجيل اعتراض جِدِّي، إلى أن بدأ الباحثون المعاصرون إجراء تجارب علمية لقياس مدى دقة حاسة الشم وكفاءتها لدى البشر، في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية. وقد بيّنت الدراسات أن الإنسان، ما دام يتمتع بجهاز شم سليم، قادر على تمييز عديد من الغازات، حتى إن كان تركيزها متدنيًّا جدًّا. فنحن لا نحتاج إلا إلى عدد ضئيل من الجزيئات كي تصل إلى المستقبلات الموجودة في أنوفنا. تقول أوليشكيفيتش: «تندرج حساسيتنا ضمن النطاق نفسه الذي تبلغه حساسية الكلاب والخنازير… وغيرها من الحيوانات التي تعد ذات ’حاسة شم فائقة’».

وثبُت أيضًا أن المقولة المتداولة التي تزعم أن قدرة الإنسان على تمييز الروائح تقتصر على نحو 10,000 رائحة هي فكرة مغلوطة تمامًا؛ ففي عام 2014، أجرى باحثون من جامعة روكفلر Rockefeller University، في نيويورك، تجارب باستخدام 128 جزيئًا عطريًّا لتركيب روائح متنوعة، بهدف اختبار قدرة المشاركين على ملاحظة التغيرات في تركيبات تلك الروائح. وقد أظهرت النتائج أنهم كانوا قادرين على تمييز الفروق بدرجة لافتة. وبناءً على مستوى حساسية المشاركين تجاه هذه التركيبات الكيميائية المختلفة، قدّر الباحثون أن الشخص العادي يمكنه التفريق بين تريليون رائحة.

للأسف، لا يدرك كثيرون منا ثراء هذا «المشهد الشمي»، أو العالم العطري من حولنا، إلا بعد أن نفقده. وتُعد الإصابات الرضحية للدماغ والعدوى الفيروسية، وأمراض الجيوب الأنفية، من أبرز أسباب فقدان حاسة الشم. ونظرًا إلى أن الظهارة الشمية، والأعصاب التي تربط الأنف بالدماغ، تتعرض مباشرة للملوثات والعوامل المُمرِضة؛ فهي شديدة القابلية للتلف.

وقد تكون نتائج هذا التلف شديدة الوقع. تقول كريسي كيلي Chrissi Kelly التي فقدت حاسة الشم في العام 2012، إثر إصابتها بالتهاب في الجيوب الأنفية: «أشعر كأنني أعيش داخل فقاعة والعالم يمضي في الخارج من دوني». بعد فترة قصيرة من فقدانها حاسة الشم، دخلت فيما تصفه بأنه «اكتئاب عميق»، وهو أثر شائع لفقدان الشم. وتضيف: «شعرتُ كأن شخصيتي قد تبدّلت».

روائح متلاشية

يُعد تراجع الحالة المزاجية استجابة طبيعية لفقدان حاسة تسهم – إلى حد كبير – في تشكيل تجربتنا الحسية للعالم، سواء كنا واعين لذلك أو لا. فنحن – مثلًا – قد لا ندرك مدى أهمية الرائحة في إحساسنا بنكهة الطعام إلا حين تتلاشى.

يقول توماس هامل Thomas Hummel، من جامعة دريسدن للتكنولوجيا Dresden University of Technology في ألمانيا: «يفقد يومك كثيرًا من إشراقه وتألقه»؛ فقد أظهرت أبحاثه التأثير العاطفي العميق لاختلال حاسة الشم على المصابين به: في العام 2022، تابع هامل وزملاؤه 171 مشاركًا يعانون ضعفًا في الشم، على مدى أحد عشر شهرًا، ووجدوا ارتباطًا وثيقًا بين ضعف قدرة المشاركين على الشم وشدة أعراض الاكتئاب لديهم، خلال تلك الفترة. وكان العكس صحيحًا؛ فعندما تحسَّنت وظيفة الشم لديهم، تحسن مزاجهم كذلك.

ويرتبط ضعف حاسة الشم – كذلك – بعدد كبير من الحالات الطبية التي يتعذر مع ذلك شرحها بسهولة؛ فعندما راجعوا الأدلة أخيرًا، وثّق ليون وزملاؤه 139 حالة طبية مرتبطة بفقدان الشم، من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية، والتهاب المفاصل، ومتلازمة تكيُّس المبايض، إلى جانب مجموعة من الاضطرابات العصبية، مثل مرض باركنسون والخرف.

في كثير من هذه الحالات، قد يكون فقدان الشم أحد الأعراض المصاحِبة؛ فارتفاع ضغط الدم، مثلًا، قد يُلحق الضرر بالأوعية الدموية في الأنف. أما فيما يتعلق بالخرف؛ فالعلاقة السببية أكثر تعقيدًا، على الرغم من وجود كمٍّ هائل من الأبحاث التي تبين وجود ارتباط قوي بين كفاءة الشم والوظائف الإدراكية.

مثلًا، بين العامين 2011 و2014، طلب القائمون على دراسة لايبزيغ للبالغين LIFE-Adult-Study التي أُجريت في المدينة الألمانية، من نحو 7000 مشارك الخضوع لتقييمات صحية متنوعة، شملت اختبارات لقياس مدى قدرة حاسة الشم لديهم على شم الروائح والتمييز بينها، إلى جانب اختبارات تقيس قدراتهم العقلية.

وقد أظهرت النتائج وجود علاقة واضحة بين قوة حاسة الشم لدى المشاركين ونتائجهم في اختبارات الوظائف المعرفية. وبقي هذا الارتباط قائمًا حتى بعد تعديل متغيرات، مثل: العمر، والتحصيل العلمي، وأعراض الاكتئاب. فكلما ضعفت حاسة الشم، تراجعت مؤشرات الطلاقة اللفظية والانتباه والذاكرة والتعلُّم. ودفعت هذه النتائج الباحثين إلى اقتراح النظر في استخدام اختبارات الشم كأداة مفيدة للكشف المبكر عن التدهور المعرفي.

الجهاز الشمي يربطه ’طريق سريع’ مباشر بمراكز الذاكرة والعاطفة في الدماغ

وبعد ذلك، أيَّدت دراسات أخرى هذه الاستنتاجات؛ ففي عام 2021 حلل اختصاصيون في علم النفس، من جامعة ولاية سان دييغو San Diego State University في كاليفورنيا، السجلات الصحية لـ 497 شخصًا، ووجدوا أن أداء الأفراد في اختبارات القدرة على شم الروائح والتعرف عليها يمكن أن يتنبأ بمَنْ سيُصاب بضعف إدراكي طفيف، أو بمرض ألزهايمر. والمثير للدهشة أن هذه الاختبارات أثبتت فعالية تنبؤية تفوق تلك التي يحظى بها الاختبار المصغر للحالة العقلية Mini Mental State Examination ، وهو أداة تقييم شائعة لتحديد المُعرَّضين لخطر الإصابة بالخرف.

وتشير هذه المعطيات إلى احتمال أن يكون لفقدان الشم دور فعّال في تدهور وظائف الدماغ، وهو ما بدأ يثير اهتمام بعض الباحثين. وقد طرح ليون حجتين قويتين لتفسير هذا الرابط.

تتعلق الحجة الأولى ببنية الدماغ. تمرّ حواس البصر والسمع واللمس أولًا عبر محطة عصبية تُعرف بالمهادThalamus ، وتقع في عمق الدماغ، قبل أن تصل إلى الطبقات الخارجية المسؤولة عن عمليات التفكير العليا. يقول ديفيد فانس David Vance، عالم النفس من جامعة ألاباما University of Alabama في برمنغهام: «المهاد أشبه بمحطة رئيسية للقطارات؛ فكل المعلومات تصل إليه، حيث تُعالَج وتُوزَّع إلى مختلف أنحاء الدماغ».

أما الروائح، فتذهب مباشرة إلى البصلة الشميةOlfactory bulb التي توجد في مقدمة الدماغ، وتصلها روابط مباشرة بعدد من المناطق الأخرى من القشرة الدماغية المسؤولة عن معالجة العواطف وتنظيمها، واتخاذ القرار والذاكرة والتعلم، مثل: اللوزة الدماغية، والقشرة الجبهية الحجاجية، والحُصين. يقول ليون: «الجهاز الشمي هو الحاسة الوحيدة التي يربطها ’طريق سريع’ مباشر بمراكز الذاكرة والعاطفة في الدماغ».

وقد يُفسر هذا ’المسار السريع’ إلى القشرة الدماغية سببَ ما تتمتع به بعض الروائح من قدرة استثنائية على إثارة الذكريات والانفعالات. وعندما يتعطّل هذا الطريق السريع، نفقد مصدرًا مهمًّا للتحفيز الذهني، بعد أن كان يوفر الدعم للخلايا العصبية، ويحافظ عليها سعيدة وبكامل حيويتها.

تدعم صور الدماغ هذه الفرضية؛ إذ يرتبط ضعف حاسة الشم بتلف كبير في المادة الرمادية في الدماغ، وبتدهور الشبكات العصبية التي تنقل الإشارات داخله. وكما هو متوقع، تُسجَّل التغيرات الأبرز في البصلة الشمية، إلا أن مناطق دماغية أخرى تشهد انكماشًا أيضًا، ومنها القشرة الجبهية الحجاجية والحُصين. وقد تفسر هذه التغيرات كلًّا من التراجع المعرفي، وازدياد معدلات الاكتئاب لدى هؤلاء الأفراد. يقول هامل: «فقدان حاسة الشم يعوق عمل أنظمة التحكم في المشاعر والانفعالات».

تتناول الفرضية الثانية التي يطرحها ليون دور الالتهاب؛ فالجسم بطبيعته يرفع من مستوى الالتهاب كآلية دفاعية ضد العدوى. غير أن استمرار الالتهاب عند مستوى عالٍ – فترة مطوّلة – قد يُلحق الضرر بأعضاء الجسم، ويُعد من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بتطوّر مرض ألزهايمر.

ويشير ليون إلى أدلة تُظهر أن بعض الروائح قادرة على تحفيز الجهاز المناعي بسرعة؛ ففي دراسة أجراها ماتس أولسون Mats Olsson وزملاؤه من معهد كارولينسكاKarolinska Institute في السويد، طلب الباحثون من المشاركين شم مواد كيميائية مسؤولة عن الروائح الكريهة للبيض الفاسد، والرنجة المخمّرة، والبول، والقيء، ثم تقييم درجة اشمئزازهم منها. بعد ذلك، أخذ الباحثون عينات من لعاب المشاركين لقياس مستويات جزيئات التهابية معيّنة. وقد كشفت الدراسة، التي نُشِرت نتائجها في ديسمبر 2022، عن ارتباط واضح بين الاثنين: فكلما اشتد الإحساس بنتانة الرائحة، ارتفعت مستويات الالتهاب؛ مما يشير إلى أن هذه الروائح تحفّز تجويف الفم على «الاستجابة المناعية التمهيدية» Preparatory immune response لمسبّبات الأمراض المحتملة. في المقابل، أظهرت دراسات أخرى أن للروائح الزكية، مثل الأوكالبتوس والخزامى والزنجبيل والحمضيات والنعناع، أثرًا مثبطًا للالتهاب، وإن كانت الآلية الدقيقة الكامنة وراء هذا التأثير مازالت غير مفهومة تمامًا.

من هنا، يُحتمل أن يسهم الأنف السليم في الحفاظ على سلامة جهازنا المناعي وقدرته على الاستجابة؛ فيرفع من مستوى الالتهاب عند استشعار الخطر، ويخفضه في البيئات الآمنة. أما اضطراب حاسة الشم فيؤدي إلى اختلال هذه الآلية الدقيقة؛ مما يؤدي إلى بقاء الالتهاب في مستوى عالٍ بنحو مزمن، وهو ما قد يُلحق الضرر بالدماغ على المدى الطويل.

تُساعدنا قدرتنا على شم الروائح، في محيطنا، على تجنُّب تلك التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب. يقول ليون: «الروائح الكريهة تنذر بخطر محتمل؛ لذا من الأفضل الابتعاد عنها». فإذا ضعفت حساسية أنوفنا، قد تتراجع قدرتنا على تمييز هذه الروائح، وتجنُّب مصدر الخطر؛ مما يزيد من احتمال تعرّضنا للملوّثات، ومسبّبات الأمراض، التي قد تُلحق مزيدًا من الضرر بأنوفنا وأدمغتنا.

تُسهم الدراسات التي تُجرى على الحيوانات في توضيح هذه الروابط، وتقترح بشدة أن للجهاز الشمّي دورًا محوريًّا في الإصابة بالخرف؛ فمثلًا: وجد باحثون، من جامعة نافارا University of Navarra في إسبانيا، أن تعريض فئران معدَّلة جينيًّا لتطوير حالة مماثلة لمرض ألزهايمر لرائحة المنثول الحلوة أسهم في تقليل التهاب الدماغ وتحسين الذاكرة. غير أن هذه الفوائد لم تُلاحَظ إطلاقًا لدى الحيوانات التي تعاني تلفًا في التجويف الأنفي.

وفي دراسة حديثة، أفاد محمد رضا رؤوفي وفريقه، من جامعة تربيَت مُدرس Tarbiat Modares University في طهران، أن التحفيز الكهربائي للبصيلات الشمية لدى الفئران يُمكن أن يُبطِّئ تراكم لويحات الأميلويْد؛ مما يُحسّن الوظائف المعرفية، ويُسهم في الوقاية من الخرف.

ومن هنا، يبرز السؤال: هل يكفي أن نُولي أنوفنا مزيدًا من الانتباه لتحقيق نتائج مماثلة؟ هذا ما تسعى إلى اختباره البرامجُ التجارية المتوافرة لتدريب حاسة الشم؛ إذ تطلب هذه البرامج من المشاركين استنشاق مجموعة من الروائح، مثل: عود القرنفل، والأوكالبتوس، والورد، والليمون لبضع دقائق يوميًّا على مدار أسابيع أو أشهر.

وهناك أدلة قوية على أن هذا النوع من التدريب يمكن أن يُعزّز القدرة الشمية. يقول هامل الذي كان من أوائل من أجروا أبحاثًا على التدريب على الشم: «التعرُّض المتكرر للروائح يجعلنا أكثر قدرة على التقاطها».

في العام 2009، استقطب هو وزملاؤه 56 شخصًا يُعانون خللًا في حاسة الشم للمشاركة في دراستهم. خضع أربعون من المشاركين لتدريب شمي استمر 12 أسبوعًا. طُلب منهم – خلال هذه الفترة – استنشاق كلٍّ من الروائح الأربع المذكورة آنفًا؛ لما لا يقل عن 10 ثوانٍ مرتين يوميًّا، مع تدوين تجاربهم كل أسبوع. يقول هامل: «إذا أردنا من الناس أن يفعلوا شيئًا ما على نحو روتيني، بنمط يومي، فلا بد من أن يكون بسيطًا جدًّا». وعلى الرغم من بساطة التمرين ومدته القصيرة، أظهرت الاختبارات اللاحقة تحسنًا ملحوظًا في حساسية التقاط الروائح لدى هذه المجموعة، في حين لم تُسجَّل أي تغيّرات لدى مجموعة المقارنة.

الأنف السليم يساعد على الحفاظ على توازن جهازنا المناعي

وتقترح دراسات أخرى – لاحقة – أن الصبر عامل حاسم في ضمان فعالية هذا التدريب؛ مثلًا: كشفت دراسة أُجريت العام 2016، وشملت أشخاصًا أصيبوا بضعف في حاسة الشم، بعد إصابتهم بعدوى، أن أكثر من %70 ممّن واصلوا التدريب مدة 56 أسبوعًا سجّلوا تحسنًا ملحوظًا، مقابل %58 فقط ممن اقتصر تدريبهم على 15 أسبوعًا.

الأهم من ذلك أن للتدريب دورًا في تعزيز القدرات العقلية؛ فقد راجع فانس وزملاؤه – أخيرًا – الأدلة المتوافرة بشأن تأثيرات تدريب الشم على الأداء العقلي، ووجدوا 18 تجربة محكَّمة وفّرت أدلة واعدة على أن هذا التدريب يمكن أن يُبطِّئ، أو حتى يعكس، مسار علامات التدهور المعرفي. كما كشفت بعض هذه التجارب عن تغيرات عصبية، منها نمو في مناطق مثل الحُصين. يقول فانس: «الخلايا العصبية التي تنشط معًا، تترابط معًا؛ لذا فإن كل هذه المدخلات العصبية اللدنة تؤدي إلى كثير من التغيرات في الدماغ».

وقد لا نحتاج – حتى – إلى أن نكون مستيقظين لنحصل على فوائدها؛ فقد صمم ليون – حديثًا – جهازًا متوافرًا في الأسواق يُسمى ميموري إير Memory Air، ينثر 40 رائحة مختلفة في أثناء نوم المستخدِم. وفي تجربة صغيرة على نموذج أولي شملت 43 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 60 و85 عامًا، لوحظ تحسن في الذاكرة اللفظية بنسبة 226%، بعد ستة أشهر من الاستخدام الليلي. يقول ليون: «أُنفقت مليارات الدولارات بحثًا عن سبل لتحسين الذاكرة، وتبيَّن أن تحقيق ذلك ممكن بمجرد إثراء حاسة الشم».

في أثناء محاولتها استعادة حاسة الشم، خضعت كيلي لعلاج تجريبي؛ شمل حقن صفائح دموية في أنفها لتحفيز تَجدُّد الأنسجة. وتقول إن هذه الحقن حسَّنت قدرتها على الشم بقدر طفيف، لكن التدريب المنتظم على الشم ساعدها على استعادة بعض من حساسيتها الشمية المفقودة: «التدريب على استنشاق الروائح، والتقاط الروائح من حولي، جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية، ولا شك لديّ في أنه أدى دورًا مهمًّا».

لم تُعد استعادة حاسة الشم إلى عالم كيلي رونقه فقط، بل أنارته وأحيت تفاصيله. تقول: «حين يصير الأمر عادة، يمتلئ عالمك بالحياة. كل شيء في بيتك له رائحة خاصة. لكل كتاب رائحة، ومنشفة المطبخ، وحتى مفاتيحك». وتوضح أن هذه التجربة عززت ذاكرتها الحسية، وهو ما ينسجم تمامًا مع ما تقترحه الأبحاث العلمية. وتتابع: «الأمر أشبه بالدخول إلى عالم نارنيا ]الساحر والمملوء بالمفاجآت[… تدخل خزانة الملابس، وتُزيح المعاطف، وفجأة تشعر بقرقعة الثلج تحت قدميك». بوحي من تجربتها، أسست كيلي الشبكة CKOS Network، وهي مجتمع إلكتروني لمن يعانون فقدانَ حاسة الشم.

تجربة كيلي هي التي أقنعتني – في نهاية الأمر – بتجربة تدريب حاسة الشم. وعندما عدت إلى ذكريات طفولتي، أدركت أن الشم كان حيًّا في حياتي، بقدر ما هي أي حاسة أخرى. رائحة العشب بعد جزه، والتراب المُبلَّل بالمطر، والقهوة التي كنت أنثرها فوق كوب الشوكولاته الساخنة، كلها أحاطتني بعالم عطري منعش يعج بالحياة. لكن بمرور السنوات يبدو أن حساسيتي وهنت، ولم تعد الروائح تستحوذ على حواسي كما كانت من قبل. شعرت كأنني انتقلت من عالم يضج بألوانه الزاهية إلى تدرجات رمادية باهتة، وهو ما يبعث على القلق، مع اقترابي من العقد الخامس من العمر.

اشتريت – عبر الإنترنت – قوارير من زيوت الليمون وعود القرنفل والأوكالبتوس والورد، وصرت أستنشقها صباحًا ومساء.

ولم تمض سوى بضعة أسابيع حتى بدأت ألحظ ومضات من الروائح تتسلل إلى وعيي خلال الساعات التي تفصلني عن موعد التدريب، ومضات أرى فيها بارقة أمل في مستقبل يفيض بالحياة وبالروائح العبقة.

© 2025, New Scientist, Distributed by Tribune Content Agency LLC