العِلم في القرن الحادي والعشرين

العِلم في القرن الحادي والعشرين(*)

إذا كان غنى المستقبل كغنى الماضي، فإن البحث العلمي

سيشهد في الخمسين عاما القادمة تطورات مفاجئة ومتميزة.

<J. ميدوكس>

في القرن الحادي والعشرين سيتقدم العلم بحيث يجيب عن أسئلة لم تخطر بعد على البال. وتاريخ السنوات المئة الفائتة خير دليل على ذلك. ففي عام 1899، كما هي الحال اليوم، فكر العلماء في التقدم العلمي الكبير للقرن الذي سبق من أجل تحسين المستقبل. ففي القرن التاسع عشر بيّن <J. دالتون> أن المادة تتكون من ذرات؛ وأثبت <P .J. جول> مبدأ حفظ الطاقة الذي عرضه <S. كارنو>. وقد تنبأ كارنو بأن المردود، لدى تحويل شكل من الطاقة (حرارية أو ميكانيكية أو كيميائية.. الخ) إلى شكل آخر، لن يكون أبدا مئة في المئة؛ فوضع بذلك أسس الترموديناميك (الديناميك الحراري). وأدى ذلك، بطبيعة الحال، إلى طرح معضلة لاعكوسية الظواهر(1)، ومن ثم الزمن.

وفي الوقت نفسه تقريبا نشر <C. داروِن> مؤلفه الشهير، تحت عنوان «نشوء الأنواع بوساطة الانتقاء الطبيعي»(2)، حيث اقترح نظرية التطور لتفسير تنوع أنماط الحياة على الأرض. بيد أن داروِن لم يقدم تفسيرا لآلية انتقال الذخيرة الوراثية، كما لم يفسر لماذا يكون فردان من نوعين مختلفين عقيمين. وأخيرا، بين <C .J. مَكسويل> أن الكهرباء والكهرمغنطيسية تخضعان لمجموعة واحدة من المعادلات الرياضياتية. إضافة إلى ذلك، فإن قوانين نيوتن كانت، بدقة وَصْفها لعدد من الظواهر، قادرة في ذلك الزمن على إيجاد حل لأي معضلة فيزيائية معرَّفة بوضوح. فكم هو مذهل زمن القرن التاسع عشر!

وكانت العقول الأكثر نفاذا في بصيرتها هي وحدها التي لاحظت نقاط ضعف تلك النظريات. ونخص بالذكر الهولندي <A .H. لورنتز> الذي اكتشف أن نظرية مكسويل اشتملت على تناقض ضمني؛ فبدلا من أن يفترض وجود أثير، يجب على الموجات الكهرمغنطيسية أن تنتشر فيه، كان بإمكان مكسويل أن يلاحظ أن الزمن يمر على نحو أبطأ بالنسبة إلى مراقب متحرك منه بالنسبة إلى مراقب ساكن. وانطلاقا من هذه الحقيقة، خطا <H. پوانكاريه> الخطوة الأخيرة قبل الوصول إلى نظرية النسبية الخاصة، التي نشرها آينشتاين عام 1905. ولم تُبطل هذه النظرية (التي تنص فيما تنص عليه أنه ليس بوسع أي جسم أن يتحرك بسرعة تفوق سرعة الضوء) الفيزياء النيوتونية إلا من وجهة نظر فلسفية: ليس بوسع المكان أو الزمان أن يشكل وحدة مرجعية يقاس بوساطتها موقع جسم ما، أو اللحظة التي يبلغ فيها الجسم ذلك الموقع. وقلة فقط من الفيزيائيين، أدركت حينذاك أنه وفقا لأبسط التفسيرات لتجربة <A. ميكلسون> و <E. مورلي> عام 1980، أنه لا وجود لأثير مكسويل.

ومع ذلك، فقد أقلق الرضا بالذات العام إزاء علم عام 1899 بعض العلماء، لا بل صدمهم. فقد لاحظ هؤلاء أن أسس العلم ستتزعزع لا محالة. وإذا كان الجزيء خفيا، فكيف يمكن إذًا الكشف عن «شدف من هذا الجزيء»، كالإلكترون مثلا، أو «مسار» العناصر المشعة التي تم اكتشافها عام 1897؟ وفي السياق نفسه، أعلن داروِن أن الطفرات الوراثية تكون دائما ذات أثر طفيف جدا، في حين أن <H. دو ڤريز> بيّن تَجْرُبِيا، لدى استئنافه أعمال <G. مندل> ، أن هذه الطفرات، على ندرتها، مهمة. وقاد تحليل هذه النتائج من قبل <H .T. مورگان> وآخرين غيره إلى ما سمي منذ عام 1906 «الوراثيات الكلاسيكية (التقليدية)»(3). ومن ثم اكتشف عام 1930 أن الداروِنية والمندلية-المورگانية لم تكونا، كما اعتُقد للوهلة الأولى، على ذلك القدر الكبير من التناقض.

ويغتبط العلم اليوم لأنه تمكن من استبعاد تلك التناقضات، وكثير غيرها. فالرضا الذاتي العلمي في القرن العشرين يبز ذاك الذي كان في القرن التاسع عشر. ولقد منحتنا تطبيقات علوم بداية القرن العشرين الشعور بأن وضعنا البشري قد تحرر. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الاتصال بالراديو بين أوروبا وأمريكا من قبل ماركوني، والطيران على متن ماكينات تفوق في ثقلها الهواء من قبل الأخوين <رايت> ومن تبعهما، قد ولَّدا صناعة الاتصالات وصناعة الطيران. وتزدحم مكاتبنا اليوم بحواسيب جبارة، لم يكن بوسع أحد في عام 1900 أن يتصور وجودها. كما أن صحتنا، هي الأخرى، أفضل بكثير؛ وفي هذا المضمار يكفي أن نتذكر الپنسلين.

التقدم العلمي في القرن العشرين(**)

ولدينا من أسباب الاعتزاز فيما يتعلق بالعلوم الأساسية، ما لا يقل عن أسبابه في القرن التاسع عشر. فالنسبية الخاصة لم تعد تقتصر على تحوير تصحيحي لفيزياء نيوتن؛ ذلك أنها تبين أن معالجة المكان والزمان يجب أن تتم بالطريقة ذاتها. كما يعزى لهذه النسبية القوة شبه السحرية للتأكد من صحة نظريات أخرى تشكل جزءا من الفيزياء الأساسية.

ولقد كدنا، فيما سبق ذكره، أن نلامس أطراف الأحداث العلمية الثلاثة الكبرى التي ميزت هذا القرن. ففي عام 1915، فاجأ آينشتاين العالَم كله بنظريته، التي عرفت بالنسبية العامة، والتي كان يمكن أن تسمى «النظرية النسبوية للتثاقل»(4). ولم يكن بإمكان أحد أن يتوقع النتيجة التي ستتمخض عنها تلك النظرية إلا القارئ المتبصر في كتابات الفيزيائي والفيلسوف النمساوي <E. ماخ>. وبملاحظة أن قوى التثاقل، بغض النظر عن المكان المعني، ليست سوى مظاهر لحقل يمتد حتى تخوم الكون، بيّن آينشتاين أن بنية الكون وتطوره مترابطان بالضرورة. ومع ذلك، فإن آينشتاين نفسه فوجئ عام 1929 باكتشاف <E. هَبْل> أن الكون بحالة توسُّع.

ومع أن الأشعة الصادرة عن جسم ساخن أثارت اهتمام الفيزيائيين منذ خمسينات القرن التاسع عشر، فإن انبثاق الميكانيك الكمومي (ميكانيك الكم)، شكل المفاجأة الثانية للقرن العشرين. فلماذا يكون التواتر la fréquence الرئيسي لهذه الأشعة متناسبا طردًا مع حرارة الجسم المدروس مُعبَّرا عنها بالكلڤن (لقد عرَّف ترموديناميك القرن التاسع عشر الصفر المطلق بأنه يساوي -273.15 سيلزية)؟ وفي عام 1900، جاء <M. پلانك> بالإجابة: إن طاقة هذه الأشعة، التي يتم تناقلها بين الجسم الساخن والوسط المحيط به، مُكممة quantifiée؛ وإن القيم، التي يمكن أن تحققها هذه الطاقة، تتناسب طردا وتواتر الأشعة. وقد اعترف پلانك بأنه لم يدرك في تلك الفترة (شأنه في ذلك شأن معاصريه) أهمية هذا الاكتشاف.

وتمت الإجابة عن التساؤل بعد مرور 25 عاما، بفضل الجهود التي بذلها كل من <N. بور> و<W. هايزنبرگ> و <E. شرودنگر> و<P. ديراك>، وغيرهم من بين أكثر علماء هذا القرن تألقا. فمن كان يمكن أن يتنبأ في عام 19000 بأن تفضي أعمال پلانك إلى الميكانيك الكمومي، نظرية لا تقل عمومية عن نظرية نيوتن: فهي تصف الجزيء والذرة والجسيمات، وكذلك العالَم العياني (الماكروسكوبي) الذي تُكوّنه.

ولكننا نجد حتى في يومنا هذا من يزعم أن الميكانيك الكمومي مملوء بالمفارقات، لأنه يقرأ قراءة متحيزة (وغالبا بنية سيئة) أحداث الربع الأول من القرن العشرين. إن فهمنا الحدسي للقوانين التي تحكم العالم العياني (قوانين نيوتن)، يقوم أساسا على إدراكنا الحسي. وقد تأتّى هذا بدوره من التطور بالانتقاء الطبيعي: إن بُقْيا (البقاء على قيد الحياة) النوع منوط بهذا الإدراك، ذلك أنه يقينا شر الضواري، ويساعدنا على الصيد. لذا، يصعب علينا تصور النفع الذي يمكن لأسلافنا أن يجنوه من فهمهم لسلوك الجسيمات دون الذرية. فالميكانيك الكمومي لا يمثل تناقضا، بل بالأحرى اكتشافا ذا صلة بطبيعة العالم الفيزيائي بمقاييس هي، من حيث الزمن والمسافة، غاية في الضآلة. إن هذا الاكتشاف هو أساس فهمنا الحالي للمادة النووية، التي تتألف من كواركات وجُسيمات أخرى. ومع أن الميكانيك الكمومي يشكل (شأنه في ذلك شأن النظريات كافة) نظرية مؤقتة، فهو لا يقل، من جهة أخرى، عن مأثرة فكرية حقيقية.

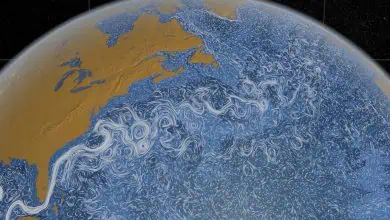

الشكل 1. الأرض كما تظهر من القمر: إن هذه الصورة تنبئ بمفهوم جديد لعالمنا. وسيزعزع اكتشاف كائنات حية أخرى في مجرتنا إحساسنا بالموقع الذي نحتله في الطبيعة. |

وتمثلت مفاجأة القرن الثالثة بتطور البيولوجيا الجزيئية، وذلك في إثر اكتشاف بنية الدنا DNA عام 1953 من قبل <J. واتسون> و<F. كريك>. وحتى مطلع الخمسينات كنا نجهل البنية الكيميائية للجينات. كنا نعرف توضعها الخطي على الصبغي وذلك وفقا للأبحاث التي أجريت في جامعة كولومبيا. ولكن باكتشافنا بنية الدنا، فهمنا عندئذ كيف يرث الأبناء سمات فيزيائية محددة عن آبائهم، وأيضا كيف أن الخلايا الإفرادية لكائن حي ما، تعيش في كل جزء من الأجزاء الألف للثانية وفقا لمبدأ الانتقاء الطبيعي. وهكذا اختُرق أخيرا سر الحياة(5)!

الشكل .2 تصف نظرية النسبية العامة لِـ<A. آينشتاين> الثقالة كتحوير للزمان-المكان (الزمكان)، وتتنبأ، وفقا لذلك، بتأثيرات معينة، كانحراف الضوء بفعل الأجسام الضخمة. وهذه الصورة، التي أخذت بوساطة مقراب هبل Hubble، مثال على ذلك. إنها تمثل ما يعرف بصليب آينشتاين. أربع صور لجسم سماوي واحد، تحيط بالصورة المركزية لمجرة، التي تؤدي دور عدسة تثاقلية. |

الأسئلة التي تنتظر الإجابة(***)

لقد عمق الميكانيك الكمومي واكتشاف بنية الدنا فهمنا للعالم، فتجاوز هذا الفهم التوقعات كلها. وحتى العلميون الذين كانوا وراء هذه المعارف الجديدة، لم يتنبئوا بمدى أهمية هذه المعارف. فما السبل التي سيسلكها البحث العلمي في السنوات الخمسين القادمة، كي يقودنا إلى عالَم من العلم جديد كل الجدة؟ وإذا كان من المستحيل أن نعرف ذلك، فباستطاعتنا على الأقل أن نراجع كل ما نجهله (وهذا يعني أن نعرض لكثير من الموضوعات)، ومن ثم نستكشف، بدءا من الاتجاهات الحالية للبحث العلمي، ما يمكن أن يأتي به المستقبل. ويتيح لنا هذا المسعى أن نتصور اكتشافات مستقبلية لا تقل فتنتها عن فتنة اكتشافات القرن العشرين؛ ولا شك أن ذلك لن يخيِّب آمال أولادنا وأحفادنا.

تقريبا أنهى الباحثون إعادة إنشاء التاريخ الوراثي للنوع البشري: الإنسان العاقل Homo sapiens. ويعد فهم تكون الكائن الحي (أي التحولات التي تطرأ على الكائن الحي، منذ الحمل وحتى يصير بالغا) واحدا من أعظم النجاحات الكبرى، التي تحققت في السنوات العشر الفائتة. وعلى ما يبدو، فإن البنية الجسمية للكائنات الحيوانية والنباتية، تحددها في البداية جينات تنتمي إلى عائلة واحدة (الجينات hox)، ومن ثم من قِبل جينات تخصص تنامي كل نوع من الأنواع. وسيفهم البيولوجيون الجزيئيون عما قريب الآلية التي تحدد لحظة تدخل هذه الجينات، ومدى هذا التدخل، وذلك في أثناء المراحل المتلاحقة لتنامي الإنسان؛ كما سيعرفون كيف يتم تعطيل فعل الجينات، التي أنجزت المهمة المطلوبة منها.

وبمقارنة الجينات البشرية بجينات الشمپانزي مثلا، سنفهم متى وكيف تظهر الفروق الحاسمة، التي تميز الإنسان عن القردة العليا. وقد سبق أن كشفت لنا الأحافير عن الاتجاهات الرئيسية لهذا التطور: لقد تزايدت أبعاد القشرة المخية لأشباه الإنسان تزايدا مطردا خلال الأربعة ملايين ونصف المليون سنة الفائتة. وكان بوسع أشباه الإنسان هذه أن تقف منتصبة على أطرافها الخلفية منذ ظهور الإنسان المنتصب Homo erectus، قبل نحو 2.1 مليون عام. ولعل مَلَكَة التكلم ظهرت قبل 000 125 عام فقط. ونستطيع اليوم، بفضل الفهم الوراثي لهذا التطور، أن نحرر بدقة تاريخ النوع البشري، وأن نفهم على نحو أفضل الموقع الذي نحتله في الطبيعة.

وستكون هذه المعلومات أساسية. فقد نستنتج منها لماذا انقرضت أشباه إنسان معينة، وإنسان نيندرتال على وجه التخصيص. وما هو مهم أكثر أن التاريخ الوراثي للإنسان العاقل سيكشف بلا ريب عن آلية نشوء الأنواع. ومع أن داروِن أثار في أكثر مؤلفاته شهرة موضوع أصل الأنواع، فهو لم يفسر عقامة فردين ينتميان إلى نوعين قريبين أحدهما من الآخر. ويتمثل أشد الفروق الوراثية وضوحا بين الكائن البشري والقردة العليا بعدد صبغيات كل منهما: يوجد في الإنسان 46 صبغيا (23 زوجا)، في حين أن أقرب أبناء عمومتنا يمتلك 48 صبغيا. والمعلومات الوراثية التكميلية الخاصة بالقردة توجد في الإنسان في إحدى نهايتي الصبغي الثاني، في حين أن شدفا fragments مختلفة تظهر في صبغيات أخرى، كالصبغي X على وجه التخصيص. فهل إعادة تراتب الصبغيات قد استهلت سيرورة ظهور الإنسان؟ أم أن إعادة التراتب هذه قد نجمت عن حدوث طفرات وراثية فقط؟ عندما تعرف البيولوجيا السبب الحقيقي، فإنها تكون قد تقدمت كثيرا.

وسيكون على البيولوجيا خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين أن تربط بين التطور وعلم الوراثة. ونعرف، مبدئيا، كيف نحدد السليف المشترك لنوعين متقاربين: نقارن الحموض الأمينية، التي يشكل تسلسلها پروتينات كل نوع من الأنواع، أو نقارن وحيدات الحموض النووية(6)، كجزيئات الرنا RNAمثلا. ومن ثم نحدد زمن التباعد وفقا لدرجة تماثل هذه الجزيئات، ولتواتر الطفرات التلقائية التي أصابت الپروتينات أو الحموض النووية. غير أن هذا التواتر لا يكون هو نفسه في الپروتينات كلها، أو في الحموض النووية جميعها، وليس هو نفسه حتى في الأقسام المختلفة من هذه الجزيئات. ويبحث البيولوجيون حاليا عن «ساعة جزيئية»(7) موثوقة، تماما كما يحاول الفلكيون بناء سلم موثوق تقاس بوساطته المسافات الكونية. وما إن يتم إنجاز هذه المهمة، حتى يغدو بإمكاننا دراسة أسباب الانعطافات الكبرى لتطور الحياة على الأرض، وعلى وجه التخصيص أسباب تطور حلقة «كربس»(8) (التي تسترجع الطاقة المختزنة في الگلوكوز على شكل طاقة كيميائية)، وظهور سيرورة التركيب (البناء) الضوئي، ونشوء الكائنات الحية العديدة الخلايا. وقد ثبت الآن أن هذه الكائنات وُجِدت قبل أكثر من 2.5 بليون سنة.

ومع قليل من الحظ، سنكتشف أيضا دور الڤيروسات في المراحل الأولى من تطور الحياة. إن الجينوم البشري محشو بتسلسلات من الدنا، تشبه الحموض النووية الأحفورية. إنها تؤرخ عصرا كانت المعلومات الوراثية فيه تنتقل بين الأنواع بفضل تبادل الپلازميدات(9) (حلقات من الدنا). وحتى يومنا هذا، تكتسب البكتيرات(10)، التي تتبادل الپلازميدات، خواص جديدة (كمقاومة المضادات الحيوية مثلا). فما هو موقعنا في الطبيعة؟ إننا سنظل على جهلنا بذلك مادمنا لم نكتشف آلية إسهام تسلسلات الدنا هذه في تطورنا (الدنا الذي يبدو ظاهريا عديم الفائدة، ويوجد في الجينوم البشري، وكان كريك الأول في تسميته له «دنا النُّفاية(11)»).

وحتى لو فهمنا الجينومات كلها، التي تم تحديد بنية الجينوم البشري منها (وكثرة غيرها)، فإن هذا الفهم لن يرقى بنا إلى معرفة أصول الحياة. ولعلنا بالمقابل، سنحصر على نحو أفضل طبيعة الكائنات الحية لذلك العالم، الذي يعرف بعالم الرنا، والذي على ما يبدو سبق عالم الدنا. وخلايا عالمنا (عالم الدنا) تستعمل حاليا الرنا لوظائف أساسية في طبيعتها، كعملية تضاعف دنا نواة الخلية مثلا، أو لإعداد بنى تعرف بالتيلوميرات(12)، التي تجعل نهايات الصبغيات متوازنة(13).

ومما لا شك فيه أننا لن نتمكن قبل النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين من أن ننتج في المختبر كائنا حيا أساسه الرنا. ولكن كيف نشأت الحياة بدءا من مركبات لاعضوية؟ وكيف تمكنت الأشعة (أشعة الشمس في هذه الحالة) من أن تولد جزيئات معقدة بدءا من مركبات أكثر بساطة؟ ومع أننا مازلنا نجهل ذلك، فإن ظواهر مشابهة تحدث في السحب الجزيئية العملاقة لمجرتنا، حيث يعثر الفلكيون الإشعاعيون(14) باستمرار على مركبات متزايدة التعقيد. فلقد اكتشفوا الفوليرينات(15) (جزيئات تتألف من ذرات الكربون فقط، وتنتظم مع بعضها لتشكل أجساما تشبه في شكلها كرة القدم). فما العلاقة بين تعقد الجزيئات والأشعة؟ حتى هذه اللحظة، لم يستكشف أحد فعلا هذا النمط من الظواهر الترمودينامية اللاعكوس.

في العقود الأخيرة لم يكمّم(16) البيولوجيون قط دراساتهم التحليلية. وبسبب الفيض الهائل من الاكتشافات، فإننا نجد اليوم صعوبة في تعميق معارفنا عن وظائف الخلايا مثلا. كما أننا نُبسط حقائق الأمور على نحو مفرط؛ فنحن نتحدث عن وظيفة جينة من الجينات، في حين أن لكل جينة كثيرا من الوظائف المحتملة، وقد يصل بعضها درجة التضاد. وفي غياب نماذج كمية (مكممة)، يُخشى من وصف الحادثات الخلوية باللغة الشائعة أن نضل فهم الحقيقة.

الشكل .3 إن اكتشاف بنية الدنا DNA عام 1953 من قبل <J. واتسون> (إلى اليسار) و<F. كريك> أماط اللثام عن سر الحياة، وأدى إلى تقدمات مذهلة في الطب وفي البيولوجيا الجزيئية. |

ومنذ بضع سنوات، نكتشف في كل أسبوع تقريبا إنزيما يتدخل بشكل أو بآخر في الانقسام الخلوي. ولقد أمكن تعرف معقد پروتيني يُطلق هذا الانقسام في الخميرة؛ ولكننا نجهل لماذا يتمتع بهذا التأثير، وكيف يتأثر بالوسط داخل أو خارج الخلية. وللإجابة عن هذه التساؤلات، على البيولوجيين أن يعدوا نماذج عددية للخلايا كاملة؛ ولكن، هل هذا ممكن؟

وتبقى آلية عمل دماغ الإنسان سرا خفيا. فكيف نتخذ قرارا ما؟ ومن أين تأتي المخيلة؟ وما تعريف الوعي؟ فعلى الرغم من التقدم المهم الذي تحقق منذ قرن من الزمن في نطاق العلوم العصبية (دون النظر إلى الذكاء الصنعي)، لم نتقدم إلا القليل في فهم السيرورات الاستعرافية. وتتجسد الصعوبات كلها في تعرف أنماط سلوك عصبونات الدماغ ذات العلاقة بسيرورة اتخاذ القرار، أو بالفاعليات الاستعرافية الأخرى. ولعل هنالك كثيرا من هذه العصبونات لكل فاعلية استعرافية، الأمر الذي يعقد المهمة أكثر فأكثر، ولكن علينا ألا نخشى من أن المعضلة ليست قابلة للحل. والحيوانات تتخذ، هي الأخرى، قرارات (كالجرذان التي توضع في متاهة) دون أن تعي ذلك، فالملاحظة والتجربة ممكنتان إذًا. ومن المحتمل ألا تتمكن العلوم العصبية من الإجابة في الخمسين عاما القادمة عن هذه الأسئلة.

ويُخشى أيضا في الفيزياء الأساسية أن تبقى (خلال النصف الأول من القرن الجديد) المعضلة الكبرى المتمثلة في عدم التوافق بين الميكانيك الكمومي ونظرية التثاقل، هي الأخرى على ما هي عليه اليوم. ومنذ عشرين عاما، باءت جميع محاولات «تكميم»(17) حقل التثاقل بالفشل. ومع ذلك، لغياب أي جسر يصل بين هاتين النظريتين (اللتين تعدان اثنتين من بين أعظم نجاحات القرن العشرين)، لا نستطيع حتى الآن أن نصف وصفا جيدا بداية الكون. وتُطرح المعضلات نفسها فيما يتعلق بفيزياء الجسيمات الأولية، حيث حاول الباحثون خلال سنوات عديدة، توحيد القوى المتنوعة للطبيعة. ويرى البعض أن نظرية الأوتار(18) أوجدت صلة جديرة بذلك التوحيد، في حين أن آخرين لا يزالون أقل تفاؤلا نتيجة موجات الحماس وخيبة الأمل، التي ميزت السنوات العشرين الفائتة. وعلى السنوات الخمسين القادمة أن ترجح فرضية على أخرى.

وعلى الرغم من أن المعضلات الرياضياتية ـ التي طرحتها نظرية الأوتار ـ ستجد لها قبل عام 2050 حلولا ملائمة، فإننا في جميع الأحوال لن نعرف، إلا خلال بضعة عقود ما إذا كانت تلك النظرية تصف وصفا صحيحا الجسيمات التي تشكل المادة، أم أنها ستوصلنا إلى طريق مسدود. وفي هذا الصدد علينا ألا ننسى أن <M. فاراداي> برهن تَجْرُبِيا في القرن التاسع عشر على أن الكهرباء والمغنطيسية هما مظهران لظاهرة واحدة، وكان ذلك قبل أن يضع مكسويل نظريته في الكهرمغنطيسية بثلاثين عاما. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الرياضيات التي استعملها مكسويل كانت في ذلك الوقت شائعة في كتب التدريس. أما فيما يتعلق بنظرية الأوتار، فإن على فيزيائيي اليوم أن يبتكروا تلك الرياضيات أولا فأولا، وجنبا إلى جنب مع تقدمهم في هذا النطاق. إضافة إلى ذلك، إذا تمكنت نظرية الأوتار من توحيد نظرية التثاقل والميكانيك الكمومي، فإنها ستغير من تصورنا للجسيمات الأولية، وستخصص الزمان والمكان ببنية مجهرية، مقياسها على درجة من الصغر بحيث لا يمكن اختباره بأي من المسرعات الحالية، أو بما يُخطط لبنائه قريبا. وعلينا أن نتذرع بالصبر، ذلك أنه لا تتوافر لدينا اليوم أية بيانات تَجْرُبية تدعم تلك الفرضية.

ومع أنه من دواعي سرورنا أن نعتقد أن تواتر الاكتشافات يتسارع باستمرار، فإن الأهداف في مجالات علمية معينة تبدو غير ممكنة التحقيق إلا ببطء وبمجهود علمي جماعي ضخم. فمثلا، تم بصورة عامة تصميم الأجهزة الفضائية التي تستكشف المنظومة الشمسية، قبل إطلاقها باثني عشر عاما. كما كان على علم الزلازل أن ينتظر إثر ولادته، قرنا كاملا من الزمن كي يمتلك تقنيات للقياس والتحليل على درجة من الحساسية بحيث تتيح وضع خريطة لباطن الأرض. ولقد بينت هذه الخريطة وجود تضاريس صاعدة من الصخور في المعطف، تنظم حركات الصفائح التكتونية في سطح الأرض. ومنذ عام 1960، يجهد البيولوجيون الجزيئيون لفهم آلية التنظيم الجيني في الكائنات الحية، بيد أن مسعاهم لم يتكلل بالنجاح حتى في دراسة أبسط أنواع البكتيرات. وسيحالفنا الحظ إذا ما تعرفنا الظواهر العصبية للفاعليات الذهنية خلال النصف الأول من هذا القرن. وخلال العقود القادمة ستظهر تطبيقات ما سبق أن توصلنا إليه من معارف، لكننا سنجابه مصاعب جمة في إيجاد حلول للعديد من المعضلات الأساسية.

الشكل .4 يُعد الميكانيك الكمومي (ميكانيك الكم) أحد المآثر الفكرية للقرن العشرين. لقد كشف عن طبيعة الحقيقة على المستوى الميكروي (المجهري). وتبين هذه الصورة، التي أخذت بوساطة المجهر النفقي، «مرجانا كميا» لثمان وأربعين ذرة من الحديد تتوضع على سطح من النحاس: ونستطيع من الآن فصاعدا منابلة الذرات إفراديا ورؤية الإلكترونات. ويصف الميكانيك الكمومي الإلكترونات كموجات، جسدت هنا بدوائر متحدة المركز. |

كما أننا لسنا من المفاجآت في نهاية سلسلتها. وسيزعزع اكتشاف كائنات حية أخرى في مجرتنا إحساسنا بالموقع الذي نحتله في الطبيعة. ثم إن اكتشافات أخرى أقل دويا، لكنها ذات طبيعة غير متوقعة كليا، ستحدد بلا ريب معالم طريق البحث العلمي، وستكون أخاذة فيما يتعلق بالمختصين في الاتجاهات العلمية كافة، وستحدِث تغييرا في حياة كل منا.

المؤلف

John Maddox

كان أستاذا للفيزياء النظرية في جامعة مانشستر حتى عام 1956، ثم شغل منصب رئيس تحرير مجلة نيتشر Nature حتى عام 1995.

(*) LA SCIENCE AU XXIe SIÉCLE مترجمة عن المجلة Pour la Science وهي الطبعة الفرنسية لمجلة Scientific American.

(**) Les progrès scientifiques du XXe siècle

(***) Les questions ouvertes

(1) L’ irréversiblité des phénomènes

(2) De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle

(3) la génétique classique

(4) theorie relativisite de la gravitation

(5) وبالتحديد آلية تضاعف الدنا، وهذا جزء من سر الحياة.

(6) les sous-unités des acides nucléiques

(7)horologe moléculaire

(8)cycle de Krebs

(9)plasmides

(10)bactéries

(11)ADN déchet

(12)télomères

(13)أي لا تبقى لزجة.

(14)radioastronomes

(15)fullerénes

(16)quantifier

(17) quantification

(18) La theorie des cordes